«No tememos aunque tiemble la tierra

y los montes se desplomen en el mar»

Jb 38,1.8-11: «Aquí se romperá la arrogancia de tus olas»

Sal 106: «Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia»

2 Co 5,14-17: «Ha comenzado lo nuevo»

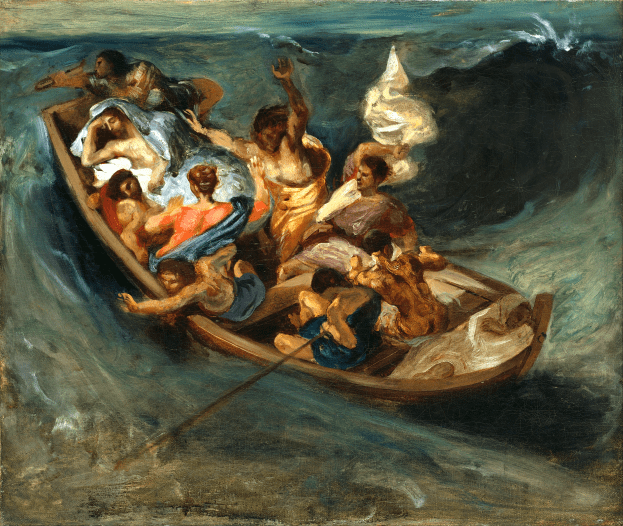

Mc 4,35-41: «¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y el mar le obedecen!»

I. LA PALABRA DE DIOS

En el libro de Job, se van desmontando uno a uno los argumentos con los que los amigos de Job le habían atormentado haciéndolo culpable de sus males. Los considera como personas que no saben lo que dicen, ya que han pretendido entrar en la interpretación de un misterio y una responsabilidad que es exclusiva de Dios.

En el evangelio de san Marcos todo habla de Jesús. Este domingo nos lleva a presenciar un nuevo signo —la tempestad calmada— en el que Jesús manifiesta su soberanía absoluta ante los elementos y los fenómenos de la naturaleza, poniéndose así al mismo nivel del Creador. Ante esta grandeza soberana, no basta la admiración; es necesaria la fe viva en Él que ahuyenta el temor ante las dificultades.

El Evangelio que se lee en la liturgia de hoy expresa un peligro particularmente grave: en medio de unas aguas tormentosas, los navegantes han sentido al vivo su impotencia para escapar; en esta situación humanamente angustiosa y desesperada –«se sentían sin fuerzas en el peligro»–, han gritado a Dios, que ha transformado el viento tormentoso en suave brisa y así, de forma inesperada, les ha conducido al ansiado puerto, manifestando su misericordia y su acción maravillosa. Imágenes éstas que reflejan toda situación límite del que se encuentra en una dificultad que le supera totalmente.

«Él estaba en la popa, dormido». La escena nos habla de la humanidad del Hijo de Dios, que no es un superhombre: se cansa después de un día de predicación y, por su perfecto equilibrio psicológico, en plena tormenta, duerme profundamente.

«Increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». El mar, tenido entre los judíos como morada de potencias maléficas, es exorcizado por Jesús, que lo trata, igual que al viento, como a criatura a la que su Señor puede dar órdenes; y le obedecen, como le obedecen los espíritus impuros.

El Salmo 106 es un himno de acción de gracias del pueblo entero a su Dios, que con su amor y su poder les ha redimido de todas sus angustias cuando han clamado a Él. Al experimentar su salvación y su ayuda, el pueblo desborda en alabanza.

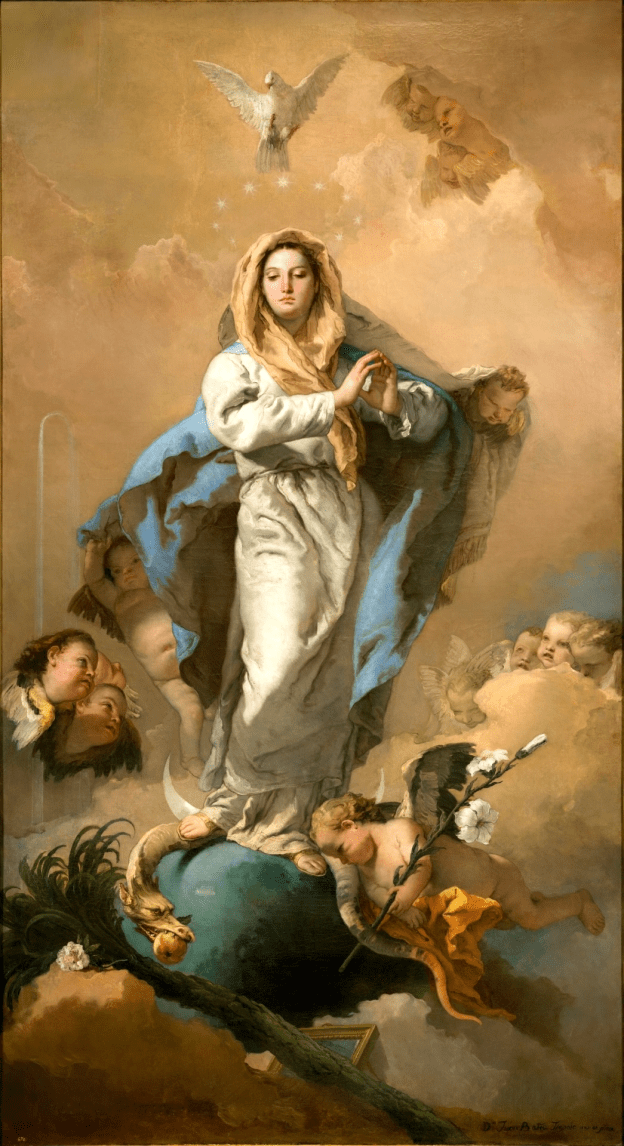

En el contexto de las lecturas de hoy, el salmo está cantando la grandeza y el poder de Cristo, Señor de la Creación, que calma la tempestad. Muchos Santos Padres han visto en la barca una imagen de la Iglesia, que avanza en medio de las dificultades y tempestades del mundo; y que a veces puede dar la impresión de que va a naufragar; y se hundiría totalmente si dependiera solamente de la pericia humana. Sólo la certeza de que Cristo está en ella y la conduce –aunque a veces parezca dormir– le da la seguridad de salir triunfante de las olas amenazantes y de toda tempestad, y de poder llegar al puerto definitivo. Ante las dificultades que parecen insalvables, se trata de mantener la confianza en el Cristo invisible, que domina la situación porque es el Señor de lo imposible.

De vez en cuando, por escándalos vergonzosos, incluso de sacerdotes y obispos, llegan a nuestros oídos expresiones pesimistas y casi apocalípticas, en relación con la Iglesia y hasta hay quien anuncia su desmoronamiento por los pecados de los que la formamos. Es verdad que —desde el Papa al último de los bautizados— somos pecadores, que damos una imagen distorsionada o deforme de la Iglesia. Pero el mantenimiento en pie de la Iglesia no depende sólo de nosotros. Habría que interpelar a los profetas de calamidades sobre la Iglesia con la pregunta de Jesús: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Lo que todavía faltaba a los discípulos, en el pasaje de hoy, era la fe en Cristo; esa falta de fe era la tormenta más peligrosa.

II. LA FE DE LA IGLESIA

El Reino, objeto de los ataques

de los poderes del mal

(671)

El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado. Este Reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya «nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia», la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: «Ven, Señor Jesús».

La última prueba de la Iglesia

(769, 675 – 677)

La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor (cf. 2Co 5, 6), y aspira al advenimiento pleno del Reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces, todos los justos desde Adán hasta el último de los elegidos se reunirán con el Padre en la Iglesia universal.

Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el «Misterio de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.

Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, la cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico; incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre de «milenarismo», sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso: la falsificación de la redención de los humildes.

La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección. El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el Cielo a su Esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa.

Las puertas del infierno

no prevalecerán contra la Iglesia Católica

(834, 869 – 870)

La única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, católica y apostólica subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Está edificada sobre sólidos cimientos: «los doce apóstoles del Cordero»; es indestructible, porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella; se mantiene infaliblemente en la verdad: Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

«Incluso aunque esta oración –el Padre nuestro– no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del Reino, habríamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Las almas de los mártires, bajo el altar, invocan al Señor con grandes gritos: «¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra?» En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, ¡apresura, pues, la venida de tu Reino!» (Tertuliano).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Tu barca de pescador,

que llegó de Roma al puerto,

va siguiendo el rumbo cierto

que le trazara el Señor.

La va llevando el amor

siempre a nuevas singladuras.

En las borrascas oscuras,

para que a Cristo sea fiel,

Simón Pedro, el timonel,

vela desde las alturas.

Si toda la Iglesia oraba

por ti, ahora tú por ella,

que eres su roca y su estrella.

Cuando se tambaleaba

tu fe, sobre el mar te daba

Cristo fuerza con sus manos.

Boga mar adentro, y danos

-a la Iglesia, que te implora-

tu presencia guiadora

y confirma a tus hermanos. Amén.