“Proclamamos una victoria

sobre el mal y el pecado que no es nuestra;

es de Cristo que nos la ha regalado”

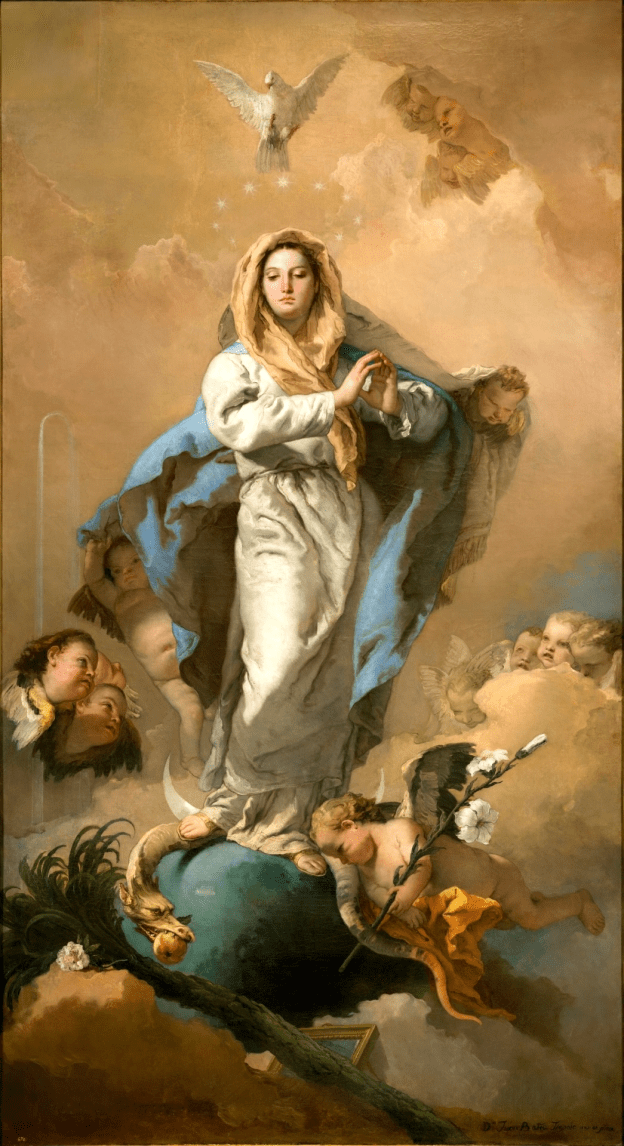

Gn 3,9-15: “Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia”

Sal 129: “Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa”

2Co 4,13-5,1: “Creemos y por eso hablamos”

Mc 3,20-35: “Satanás está perdido”

I. LA PALABRA DE DIOS

La liturgia de este domingo décimo del tiempo ordinario nos propone como primera lectura el relato del pecado original en el paraíso. El hombre pecador se siente desnudo en la presencia de Dios, que le pregunta si ha comido del árbol prohibido. Adán echa la culpa a Eva, su mujer. Dios pregunta a Eva por qué ha incitado a su marido y ella echa la culpa a la serpiente.

Es difícil reconocer el propio pecado, admitir personales faltas y limitaciones, confesar sinceramente nuestra culpabilidad. No son demasiados los sinceros que viven en humildad y verdad. La eterna canción de hoy y de siempre: la culpa es de los demás.

El autor del Génesis presenta como un verdadero juicio la intervención de Dios ante el comportamiento de Adán y Eva en el paraíso. Éstos tras su pecado se disculpan, pero la sentencia se dicta exactamente en el mismo orden en que fue cometida la falta, es decir, primero la serpiente, luego la mujer y, por último, el varón. Parecería que la mujer y la serpiente, cómplices del pecado, mantendrían una cierta amistad. Sin embargo, la enemistad fue perpetua entre ambas estirpes, hasta que la descendencia de la mujer logró aplastar la cabeza de su enemigo.

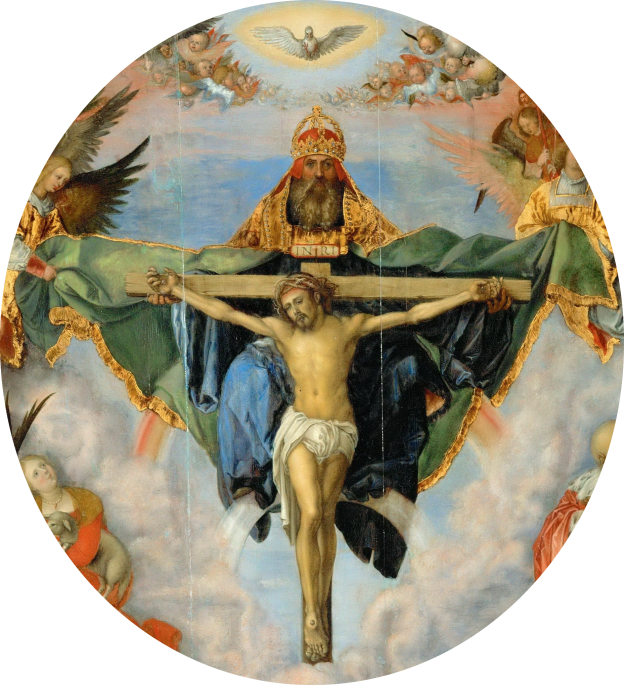

El enfrentamiento entre Jesús y Satanás es una lucha permanente y sin cuartel. Ante la acusación —«expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios»— Cristo responde con facilidad. Incluso considera más “sensato” al diablo, que no lucha contra sí mismo, que al acusador. El gran pecado, que «no tendrá perdón jamás», es atribuir a poderes que no sean el Espíritu Santo la victoria de Cristo sobre el demonio.

Sabemos -y el evangelio de este domingo nos lo recuerda- que la vida es una continua lucha contra el mal, llámese serpiente, Satanás o Belzebú. Nuestra lucha contra el espíritu del mal es el gran reto de los que creen en Dios Salvador. Es preciso llenarse de la fuerza de Cristo para poder triunfar sobre el espíritu que nos tira por tierra y nos impide andar en verdad.

Es necesario convencerse de que la presencia del mal en el mundo no es una situación fatal e irremediable, por muy cercano que lo sintamos. El que siempre haya ocurrido, no significa que tenga que ser de la misma manera. Porque el mal es vencible. El amor y el perdón son más fuertes que el pecado.

II. LA FE DE LA IGLESIA

Jesucristo es Dios

(589)

Jesús escandalizó a los fariseos sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente, al perdonar los pecados, cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, “¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?”. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema –porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios– o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el Nombre de Dios.

Sólo Dios perdona el pecado

(1441 – 1449)

Sólo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: “El Hijo del hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra” y ejerce ese poder divino: “Tus pecados están perdonados”. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres (cf Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre.

Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien, a través de él, exhorta y suplica: «Dejaos reconciliar con Dios».

Reconciliación con la Iglesia

(1443 – 1445)

Durante su vida pública, Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón: a los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios.

Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: «A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Está claro que también el Colegio de los Apóstoles, unido a su Cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.

Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyan de vuestra comunión, será excluido de la comunión con Dios; aquel a quien que reciban de nuevo en vuestra comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios.

El sacramento del perdón

(1446; cf 2839)

Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los Padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio que es la pérdida de la gracia por el pecado.

Los cristianos, aun revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. En la Confesión, nos volvemos a Él, como el hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él, como el publicano. Al confesar nuestros pecados afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su Misericordia. En el sacramentos de la Confesión encontramos el signo eficaz e indudable de su perdón.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados; si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son por así decirlo, dos realidades: cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho; cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que él ha hecho… Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas” (San Agustín).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

Cuando la luz del sol es ya poniente,

gracias, Señor, es nuestra melodía;

recibe, como ofrenda, amablemente,

nuestro dolor, trabajo y alegría.

Si poco fue el amor en nuestro empeño

de darle vida al día que fenece,

convierta en realidad lo que fue un sueño

tu gran amor que todo lo engrandece.

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte

de pecadora en justa, e ilumina

la senda de la vida y de la muerte

del hombre que en la fe lucha y camina.

Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza

la noche oscura sobre nuestro día,

concédenos la paz y la esperanza

de esperar cada noche tu gran día.

Amén.