«Llamados a ser testigos de Cristo Salvador»

Is 49,3.5-6: «Te hago luz de las naciones para que seas mi salvación»

Sal 39: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad»

1Cor 1,1-3: «A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.«

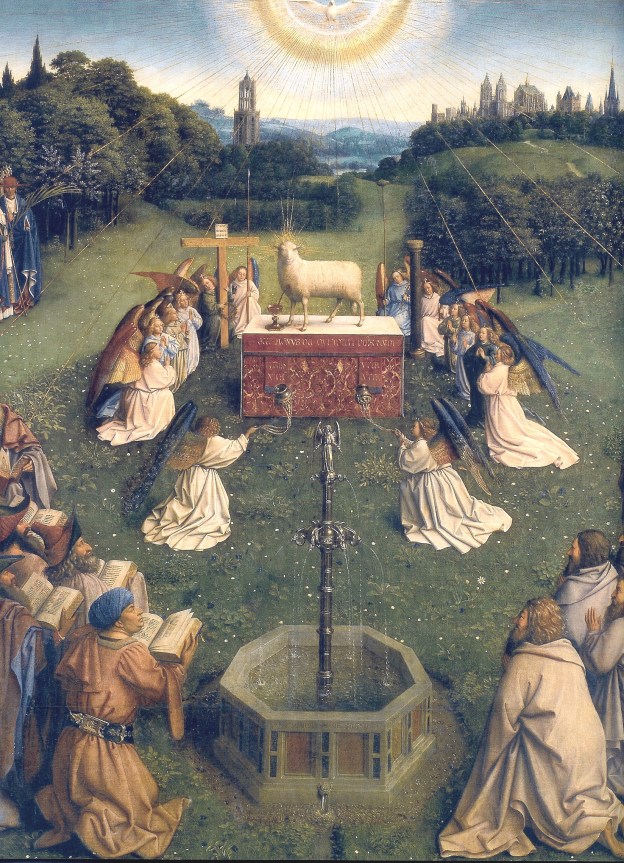

Jn 1,29-34: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo»

I. LA PALABRA DE DIOS

En el evangelio, el Bautista manifiesta que Jesucristo existe antes que nada, que es el Hijo de Dios, el Ungido por el Espíritu, el que bautiza con el Espíritu. Proclama, sobre todo, que es «el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», clara alusión a la Pasión. Quita los pecados de nosotros y los carga sobre sí mismo, y los hace como suyos, para ser Él castigado por ellos y que nosotros quedásemos libres.

El Siervo de Yavé de Isaías, al que Dios hace luz de las naciones para salvarlas, es Jesucristo.

A partir de hoy, durante los próximos domingos, leeremos como segunda lectura la Primera Carta a los Corintios. Intentaremos recoger algunas de las indicaciones que San Pablo hace a esta joven comunidad, llena de vitalidad, pero también con problemas y dificultades de crecimiento. Esas indicaciones, el Espíritu Santo nos las hace hoy también a nosotros.

«Llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios». Llama la atención la profunda conciencia que San Pablo tiene de haber sido llamado personalmente al apostolado. Si ha recibido esta misión no es por iniciativa suya, sino por voluntad de Dios. Por eso la realiza en nombre de Cristo, con la autoridad del mismo Cristo, como embajador suyo. También nosotros hemos de considerarnos así. Cada uno ha recibido una llamada de Cristo y una misión dentro de la Iglesia para contribuir al crecimiento de la Iglesia.

«A la Iglesia de Dios». Cualquier comunidad católica, por pequeña que sea, es Iglesia de Dios. Así debe considerarse a sí misma. Esta es nuestra identidad y a la vez la fuente única de nuestra seguridad: somos Iglesia de Dios, a Él pertenecemos, somos obra suya, construcción suya. No somos una simple institución o asociación humana.

«A los santificados por Jesucristo, llamados santos». Es casi una definición de lo que significa ser cristiano: santificados, santos. Por el bautismo hemos recibido la gracia santificante, hemos sido santificados, consagrados; pertenecemos a Dios, hemos entrado en el ámbito de lo divino, formamos parte de la casa de Dios. Pero este don conlleva el impulso, la llamada y la exigencia a «completar nuestra consagración», a «ser santos en toda nuestra conducta». Esta es la voluntad de Dios (1 Tes 4,3). La Iglesia es santa. La santidad es una nota esencial e irrenunciable de la Iglesia. Si nosotros no somos santos, si no perseveramos en gracia de Dios; estamos destruyéndonos a nosotros mismos… y estamos destruyendo la Iglesia.

La Iglesia se dirige hoy a nosotros, «a los santificados por Jesucristo, llamados santos», y nos invita a anunciar a todos, como S. Pablo, a Jesucristo y éste crucificado, que salva al hombre liberándolo del pecado.

Para anunciarle a Jesucristo al hombre de nuestros días, a quien nada dicen ni las verdades abstractas ni las palabras vacías, los cristianos hemos de presentarnos limpios de pecado, llenos de Espíritu, servidores humildes de todos, para que la salvación alcance hasta el confín de la tierra.

En comunión con la Iglesia, abrazados a la Cruz de Cristo y haciéndonos entender por el mundo de hoy, hemos de proclamar, como el Bautista, que Jesucristo es el Salvador.

II. LA FE DE LA IGLESIA

La Iglesia, Cuerpo místico de Cristo

(789 – 798)

La Iglesia, comunión con Jesús, es el sacramento de Jesucristo que, por la comunicación de su Espíritu a los hombres reunidos de todos los pueblos, los constituye místicamente en su Cuerpo.

Jesús asoció a sus discípulos a su vida; les reveló el Misterio del Reino; les dio parte en su misión, en su alegría y en sus sufrimientos. Jesús habló de una comunión todavía más íntima entre Él y los que le sigan: «Permanezcan en mí, como yo en vosotros… Yo soy la vid y vosotros los sarmientos». Anuncia una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro: «Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él».

Cuando los discípulos fueron privados de su presencia visible, después de su Ascensión, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos, les envió su Espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo.

La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él: siempre está unificada en Él, en su Cuerpo.

Los creyentes que responden a la Palabra de Dios y son hechos miembros del Cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo: La vida de Cristo se comunica a los creyentes, que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del Bautismo por el cual nos unimos a la muerte y a la Resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual, compartimos realmente el Cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros.

El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del Cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el Cuerpo en la caridad: por la Palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio; por el Bautismo mediante el cual forma el Cuerpo de Cristo; por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo; por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca; por las virtudes que hacen obrar según el bien; y por las múltiples gracias especiales llamadas «carismas«, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos para asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia.

Cristo, Cabeza del Cuerpo de la Iglesia

(792 – 796)

Cristo es la Cabeza del Cuerpo que es la Iglesia. Es el Principio de la creación y de la redención. Elevado a la gloria del Padre, «Él es el primero en todo», principalmente en la Iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas: Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida, nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él.

Él provee a nuestro crecimiento: Para hacernos crecer hacia Él, nuestra Cabeza, Cristo distribuye en su Cuerpo, la Iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación.

Cristo y la Iglesia son, por tanto, el «Cristo total«. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

«He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, un solo formado de muchos. Sea la cabeza la que hable, sean los miembros, es Cristo el que habla. Habla en el papel de cabeza o en el de cuerpo. Según lo que está escrito: «Y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia». Y el Señor mismo en el Evangelio dice: «De manera que ya no son dos sino una sola carne». Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y, no obstante, no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza Él se llama «esposo» y como cuerpo «esposa«» (San Agustín).

«Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos sino el propio Cristo. ¿Comprenden, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como Cabeza? Admírense y regocíjense, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la Cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la Cabeza y los miembros: ¿Qué quiere decir la Cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia» (San Agustín).

Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente: «De Jesucristo y de la Iglesia, me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello» (Juana de Arco).

IV. LA ORACIÓN CRISTIANA

No; yo no dejo la tierra.

No; yo no olvido a los hombres.

Aquí, yo he dejado la guerra;

arriba, están vuestros nombres.

¿Qué hacéis mirando al cielo,

varones, sin alegría?

Lo que ahora parece un vuelo

ya es vuelta y es cercanía.

El gozo es mi testigo.

La paz, mi presencia viva,

que, al irme, se va conmigo

la cautividad cautiva.

El cielo ha comenzado.

Vosotros sois mi cosecha,

El padre ya os ha sentado

conmigo, a su derecha.

Partid frente a la aurora.

Salvad a todo el que crea.

Vosotros marcáis mi hora.

Comienza vuestra tarea.